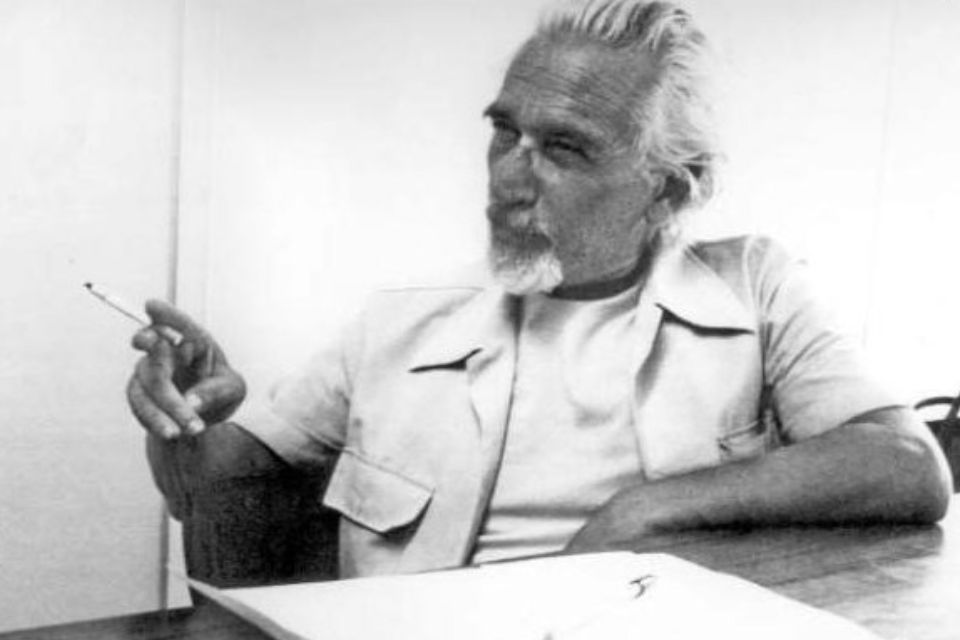

Por que o nome de Samuel Rawet não aparece em conversas sobre literatura brasileira moderna ou sobre a construção de Brasília? Boa pergunta! Porque, se dependesse apenas de talento, esse carioca de adoção nascido em Klimontow, Polônia, em 1929, estaria nos livros didáticos, nas estantes das livrarias e nas conversas dos bares da Asa Sul.

Rawet veio para o Brasil aos sete anos e cresceu nos subúrbios do Rio — Ramos, Olaria, Leopoldina — onde aprendeu português nas ruas e se apaixonou por ele. A paixão virou vocação, e a vocação foi contrariada pela insegurança: Samuel foi estudar engenharia, como quem tenta sufocar um grito com uma planilha do Excel. Mas o grito venceu.

Em 1956, publicou seu primeiro livro de contos: “Contos do Imigrante”. Não era um livrinho qualquer — críticos da época chegaram a dividir a literatura brasileira entre antes e depois de 1956, ano que também viu nascer “Grande Sertão: Veredas”. Não é exagero: o livro é potente, a linguagem é afiada e o domínio da língua é de cair o queixo — principalmente de quem acha que escrever bem exige berço na zona sul e diploma na Europa.

Na mesma época, Rawet, agora engenheiro formado, recebeu uma proposta irrecusável: trabalhar com Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Joaquim Cardozo na recém-nascida Brasília. E foi ele quem assinou os cálculos estruturais de um dos edifícios mais fotografados do país: o Congresso Nacional. Sim, aquele mesmo. O chamado “28” na época.

Enquanto Cardozo virou lenda, Rawet virou rodapé de página — ou pior, rodapé nenhum. Em grupos sobre Brasília, seu nome mal aparece. E isso é, no mínimo, estranho. Mas se o trabalho de engenheiro pagava as contas (e um belo apartamento na Asa Sul), o que movia mesmo Samuel era a literatura. Seus personagens — judeus imigrantes, suburbanos, homossexuais, vagabundos errantes — caminhavam por margens onde poucos autores ousavam pisar.

Em Brasília, Rawet virou uma figura lendária. Caminhava pelas noites da cidade, sozinho, durante horas. Frequentava todos os botecos, inferninhos e recantos boêmios. Até que um dia, num descuido grotesco, lhe serviram álcool iodado em vez de uísque numa cidade-satélite. Sobreviveu, mas trocou a bebida por litros e litros de café.

Sua integridade era tão firme quanto o concreto que calculava. Quando um editor do Rio demitiu um funcionário por bobagem, Rawet foi lá, pediu de volta o contrato assinado e rasgou na cara do sujeito. Em vez de esperar por editoras, vendeu o apartamento, alugou um menor, e com o dinheiro bancou a publicação independente de seus livros, inclusive títulos “anticomerciais” como Consciência e Valor, Viagens de Ahasverus e Eu-Tu-Ele.

Rawet foi um dos grandes contistas da literatura brasileira. Mas morreu esquecido, isolado em Sobradinho, em 1984. Sua obra final, Que os Mortos Enterrem Seus Mortos, parece até ironia do destino.

Felizmente, nos últimos anos, sua obra foi resgatada pela Civilização Brasileira, numa edição organizada por Rosana Kohl. E estudiosos como Rosana Kohl Bines e Leonardo Tonus (da Sorbonne) estão ajudando a tirar o autor da sombra. Mas ainda falta muito.

Falta citá-lo mais. Lê-lo mais. Colocá-lo onde ele merece estar: no panteão dos grandes escritores brasileiros — e, quem sabe, na placa do Congresso Nacional, ali do lado do Cardozo. Porque sim, o prédio é dele também.